La clé d’un air intérieur sain ne réside pas dans des gestes quotidiens, mais dans des choix de rénovation stratégiques qui traitent la pollution à la source.

- Les polluants majeurs au Québec (COV, radon, moisissures) proviennent souvent des matériaux de construction et d’une ventilation inadéquate.

- Des solutions structurelles comme le VRC et l’étanchéisation du sous-sol sont plus efficaces que les purificateurs d’air seuls.

Recommandation : Intégrez l’analyse de la qualité de l’air et le choix de matériaux à faible émissivité dès la planification de vos prochains travaux de rénovation.

Vous pensez que la pollution est un problème extérieur, confiné aux grands axes routiers et aux zones industrielles ? Détrompez-vous. L’air que votre famille respire chaque jour à l’intérieur de votre maison pourrait être significativement plus nocif. Pour les parents de jeunes enfants, les personnes asthmatiques ou toute personne soucieuse de sa santé au Québec, cette prise de conscience est souvent le point de départ d’une quête de solutions. On pense immédiatement à ouvrir les fenêtres ou à passer l’aspirateur plus souvent. Ces gestes sont utiles, mais ils ne sont que des pansements sur un problème plus profond.

Les sources de pollution sont souvent intégrées à la structure même de nos habitations : peintures, colles, isolants, et même le sol sous nos pieds peuvent libérer des substances toxiques en continu. Et si la véritable solution n’était pas de combattre sans cesse ces polluants, mais de les empêcher d’entrer en premier lieu ? L’approche la plus efficace consiste à considérer votre maison non pas comme une simple boîte, mais comme un système respiratoire résidentiel. Une rénovation bien pensée n’est pas qu’une question d’esthétique ; c’est une opportunité unique de concevoir un environnement intérieur qui protège activement votre santé.

Cet article vous guidera à travers les interventions structurelles et les choix de matériaux qui permettent une prévention active de la pollution. Nous verrons comment transformer vos projets de rénovation en un investissement durable pour le bien-être de votre famille, en traitant le mal à la racine plutôt qu’en gérant ses symptômes.

Pour naviguer efficacement à travers les solutions et diagnostics, ce guide est structuré pour vous accompagner pas à pas. Découvrez ci-dessous les thèmes que nous aborderons pour construire ensemble une maison plus saine.

Sommaire : Le guide complet pour une rénovation axée sur la qualité de l’air

- Les 5 ennemis invisibles qui polluent l’air de votre maison

- Le VRC : les poumons de votre maison moderne (et pourquoi il est indispensable)

- Purificateur d’air : comment choisir le bon filtre pour combattre votre problème spécifique

- L’hygromètre : ce petit appareil qui devrait être dans chaque maison québécoise

- Le radon : le tueur silencieux qui s’infiltre peut-être par votre sous-sol

- Les polluants cachés dans votre maison et comment les éliminer pour mieux respirer

- La menace invisible des COV : comment choisir vos peintures et colles pour ne pas polluer votre maison

- Votre maison vous stresse ? 5 rénovations ciblées pour un quotidien plus serein

Les 5 ennemis invisibles qui polluent l’air de votre maison

Avant de pouvoir agir, il faut d’abord identifier l’ennemi. La pollution de l’air intérieur n’est pas une entité unique, mais un cocktail de plusieurs substances nocives. Au Québec, cinq grandes familles de polluants se retrouvent dans la majorité des foyers. Les plus connus sont les moisissures, qui prolifèrent dans les zones humides comme les sous-sols et salles de bain, et les particules fines (PM2.5), émises par la cuisson ou les poêles à bois. Viennent ensuite les composés organiques volatils (COV), des gaz chimiques dégagés par les peintures, les meubles neufs et les produits de nettoyage.

Deux autres menaces, souvent sous-estimées, complètent ce tableau. Le monoxyde de carbone (CO), un gaz inodore et mortel pouvant provenir d’appareils de chauffage défectueux, et le radon, un gaz radioactif naturel qui s’infiltre depuis le sol. L’impact de cette charge polluante n’est pas anodin. Une étude canadienne a révélé que la pollution de l’air est un facteur contributif dans plus de 15 000 décès prématurés chaque année au Canada, sans compter les millions de journées de symptômes d’asthme aggravés.

Chaque pièce de la maison a ses propres vulnérabilités. Une bonne stratégie de rénovation commence par une cartographie de ces risques :

- Sous-sol : La priorité est la surveillance de l’humidité et du radon, surtout en hiver où la maison est plus étanche.

- Cuisine : Une ventilation efficace pendant la cuisson est non négociable pour évacuer particules fines et humidité.

- Chambres fraîchement rénovées : Une aération d’au moins 72 heures est cruciale pour diminuer la concentration initiale de COV.

- Garage attenant : Ne jamais laisser tourner un moteur, même avec la porte ouverte, pour éviter l’infiltration de monoxyde de carbone.

- Salle de bain : Le ventilateur doit fonctionner pendant et au moins 30 minutes après la douche pour contrôler l’humidité.

Comprendre cette répartition des risques est la première étape pour planifier des interventions ciblées et efficaces lors de vos rénovations.

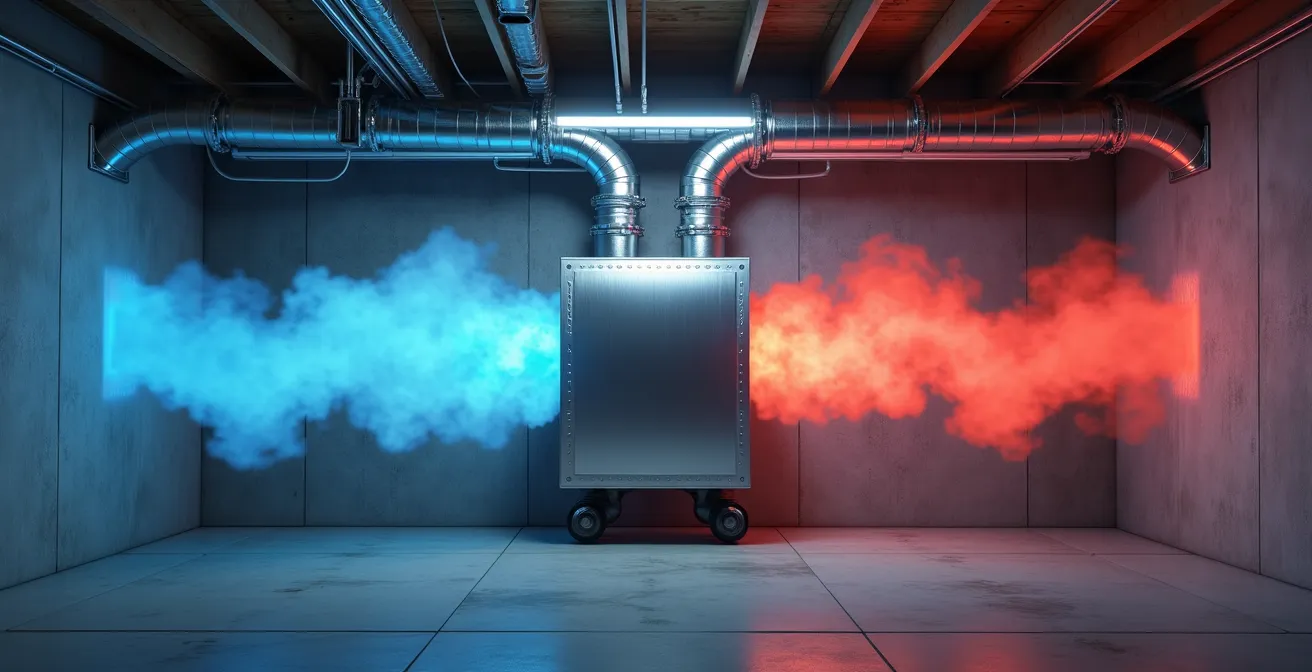

Le VRC : les poumons de votre maison moderne (et pourquoi il est indispensable)

Face à une maison de plus en plus étanche pour des raisons d’efficacité énergétique, le simple fait d’ouvrir les fenêtres ne suffit plus à garantir un air sain. La solution structurelle par excellence est le ventilateur récupérateur de chaleur (VRC). Pensez-y comme les poumons mécaniques de votre demeure. Son rôle est d’expulser l’air vicié et humide de l’intérieur tout en aspirant de l’air frais de l’extérieur. Son génie réside dans son noyau échangeur de chaleur : en hiver, il récupère la chaleur de l’air sortant pour préchauffer l’air froid entrant, vous faisant économiser sur le chauffage.

Ce système assure un renouvellement constant de l’air sans créer de courants d’air froid et sans gaspiller d’énergie. En fait, l’installation d’un VRC peut mener à des économies de chauffage substantielles, un avantage non négligeable dans le contexte québécois. Son importance est telle que le Code de construction du Québec le rend obligatoire pour la plupart des constructions neuves. C’est la reconnaissance que la ventilation mécanique est une composante essentielle de l’habitat moderne, et non un luxe.

Lors d’une rénovation, choisir le bon système de ventilation est crucial. Au Québec, le débat se situe souvent entre le VRC et le VRE (ventilateur récupérateur d’énergie). Voici un tableau comparatif pour éclairer votre décision, basé sur les informations du gouvernement.

| Caractéristique | VRC | VRE |

|---|---|---|

| Récupération de chaleur | 60% à -25°C (exigence Code) | Inférieur au VRC |

| Transfert d’humidité | Non | Oui |

| Idéal pour | Majorité des maisons québécoises | Grandes maisons peu occupées |

| Coût installation | 4000 à 9000 | Similar |

| Obligatoire au Québec | Oui (nouvelles constructions) | Accepté comme alternative |

Pour la grande majorité des résidences québécoises, le VRC reste la solution optimale. Il gère efficacement le surplus d’humidité généré en hiver (douches, cuisson, respiration) en l’expulsant, prévenant ainsi les risques de condensation et de moisissures. Le VRE, qui récupère une partie de l’humidité, peut être pertinent dans des cas très spécifiques mais est généralement moins adapté à notre climat rigoureux.

Purificateur d’air : comment choisir le bon filtre pour combattre votre problème spécifique

Si le VRC constitue la base du système respiratoire de la maison, le purificateur d’air agit comme un traitement ciblé pour des problèmes spécifiques ou des zones sensibles. Il ne remplace pas une bonne ventilation, mais la complète. Son efficacité ne dépend pas de l’appareil lui-même, mais du type de filtre qu’il contient. Choisir le mauvais filtre, c’est comme utiliser la mauvaise clé pour une serrure : inefficace. La première étape est donc d’identifier la nature de votre principal polluant.

Le filtre le plus connu est le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). C’est la référence pour capturer les particules physiques comme la poussière, le pollen, les squames d’animaux et les spores de moisissures. Pour les gaz chimiques comme les COV, le formaldéhyde ou les odeurs de cuisson et de fumée, un filtre HEPA est inutile. Il faut se tourner vers un filtre à charbon actif, qui fonctionne par adsorption, piégeant les molécules de gaz dans sa structure poreuse. Souvent, les meilleurs appareils combinent les deux technologies.

Le choix doit être guidé par votre situation géographique et votre mode de vie. Un résident de Montréal près d’une autoroute n’a pas les mêmes besoins qu’une famille en Estrie aux prises avec le pollen de bouleau au printemps. Voici un guide pour vous aider à faire le bon choix de filtration en contexte québécois.

| Problème | Type de filtre recommandé | Efficacité |

|---|---|---|

| PM2.5 (proximité autoroutes) | HEPA certifié | 99.97% des particules |

| Allergies au pollen de bouleau | HEPA + Préfiltre | Capture pollens 10-100 μm |

| Fumée de bois (voisinage) | HEPA + Charbon actif | Particules + odeurs |

| COV rénovations | Charbon actif épais | Adsorption gaz chimiques |

| Moisissures sous-sol | HEPA médical H13/H14 | Spores 1-5 μm |

Lors de l’achat, vérifiez le CADR (Clean Air Delivery Rate), qui mesure le volume d’air purifié par l’appareil. Un CADR plus élevé signifie que l’appareil peut traiter une plus grande pièce plus rapidement. Un purificateur sous-dimensionné pour votre espace ne fera que brasser de l’air sans impact notable sur sa qualité.

L’hygromètre : ce petit appareil qui devrait être dans chaque maison québécoise

Parmi les outils de diagnostic pour un air sain, un appareil simple, peu coûteux mais absolument essentiel est souvent oublié : l’hygromètre. Cet instrument mesure le taux d’humidité relative dans l’air. Au Québec, avec nos hivers secs et nos étés parfois très humides, maintenir un équilibre est fondamental pour la santé des occupants et l’intégrité du bâtiment. Un air trop sec (souvent en dessous de 30%) peut irriter les voies respiratoires, assécher la peau et aggraver l’asthme. À l’inverse, un air trop humide (au-dessus de 50%) crée un terrain de jeu idéal pour les moisissures, les acariens et les bactéries.

L’hygromètre est votre tableau de bord. Il vous permet de savoir quand agir : faut-il démarrer le déshumidificateur dans le sous-sol en juillet ? Ou au contraire, utiliser un humidificateur dans la chambre de votre enfant en janvier ? Sans cette mesure objective, on navigue à l’aveugle. Les recommandations de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) sont claires : il faut viser un taux d’humidité se situant entre 30% et 50% toute l’année.

Le contrôle de l’humidité n’est pas qu’une question de confort. C’est un enjeu structurel et financier majeur lors de rénovations. Le bois, en particulier, réagit fortement aux variations d’humidité. Un plancher de bois franc fraîchement posé peut se déformer, craquer ou gondoler si l’humidité ambiante n’est pas maîtrisée.

Étude de cas : Prévenir des réparations coûteuses

Un propriétaire de la Rive-Sud de Montréal a pu éviter des réparations estimées à 5 000$ sur ses planchers de bois franc neufs. Son hygromètre à 20$ a révélé un taux d’humidité persistant de 65% dans sa maison durant l’hiver, causé par un VRC mal réglé. En ajustant la ventilation pour maintenir le taux entre 35% et 45%, il a stabilisé ses planchers et prévenu des dommages irréversibles.

Cet exemple illustre parfaitement le principe de la prévention structurelle. L’hygromètre est le capteur qui vous permet de piloter intelligemment vos systèmes de ventilation et de déshumidification, protégeant ainsi votre investissement en rénovation et la santé de votre famille.

Le radon : le tueur silencieux qui s’infiltre peut-être par votre sous-sol

De tous les polluants intérieurs, le radon est sans doute le plus insidieux. Ce gaz radioactif, inodore, incolore et insipide, provient de la décomposition naturelle de l’uranium dans le sol et la roche. Il peut s’infiltrer dans n’importe quelle maison par les fissures de la fondation, les puisards ou les joints de construction. Une fois à l’intérieur, il s’accumule, particulièrement dans les niveaux inférieurs comme les sous-sols. L’exposition prolongée au radon est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada, juste après le tabagisme. L’enjeu est de taille : on estime que le radon est responsable de plus de 3 000 décès chaque année au Canada.

La seule façon de savoir si votre maison présente un niveau élevé de radon est de la tester. Les concentrations peuvent varier énormément d’une maison à l’autre, même dans le même quartier. Les rénovations, en particulier celles qui touchent au sous-sol ou à l’étanchéité de la maison, sont le moment idéal pour s’attaquer à ce problème de front.

La prévention et la correction du radon doivent être intégrées au processus de rénovation. Attendre la fin des travaux pour découvrir un problème peut entraîner des coûts supplémentaires et des interventions plus complexes. Voici un plan d’action concret à intégrer dans vos projets.

Plan d’action pour la gestion du radon en rénovation

- AVANT : Effectuez un test de radon à long terme (minimum 3 mois). La période idéale est l’automne ou l’hiver, lorsque la maison est fermée.

- PENDANT : Lors de travaux de sous-sol, installez une membrane d’étanchéité au gaz sous la nouvelle dalle de béton.

- PENDANT : Scellez méticuleusement toutes les fissures dans la fondation et autour des pénétrations de tuyaux avec un produit à base de polyuréthane.

- PENDANT : Prévoyez l’installation d’un système de dépressurisation sous la dalle si les niveaux de radon sont élevés. C’est beaucoup plus simple à faire avant de finir le sous-sol.

- APRÈS : Une fois les travaux terminés, effectuez un nouveau test pour valider que le niveau de radon est inférieur au seuil recommandé par Santé Canada de 200 Bq/m³.

Ignorer le radon, c’est prendre un risque inacceptable pour la santé de sa famille. Une approche préventive lors des rénovations est la stratégie la plus intelligente et la plus rentable à long terme.

Les polluants cachés dans votre maison et comment les éliminer pour mieux respirer

La pollution intérieure ne provient pas seulement de l’extérieur ou du sol ; nous l’introduisons souvent nous-mêmes par les matériaux que nous choisissons pour nos rénovations. Armoires de cuisine en panneaux de particules, planchers laminés, peintures, colles, vernis… de nombreux produits de construction et de finition contiennent des substances chimiques qui se libèrent lentement dans l’air, un processus appelé dégazage. Le principal coupable est le formaldéhyde, un COV classé comme cancérogène, couramment utilisé dans les colles liant les produits de bois composite comme le MDF (panneau de fibres à densité moyenne).

Le secret d’une rénovation saine est donc de devenir un consommateur averti. Il ne s’agit pas de tout rejeter, mais de faire des choix éclairés en lisant les étiquettes et en posant les bonnes questions au quincaillier. Privilégier des matériaux à faible émissivité est une stratégie de prévention structurelle fondamentale. Par exemple, opter pour du bois massif local plutôt que des panneaux de particules importés réduit drastiquement la charge polluante de votre projet.

Pour vous guider dans vos achats, voici une liste de points à vérifier :

- Recherchez les certifications : Les logos comme ÉcoLogo (UL 2818) ou Greenguard Gold garantissent que les produits ont été testés pour leurs faibles émissions chimiques.

- Vérifiez l’étiquette COV : Pour les peintures et vernis, visez des produits contenant moins de 50 g/L de COV, et idéalement « sans COV » (moins de 5 g/L).

- Privilégiez le bois massif : Pour les armoires et les meubles, le bois massif local ou le contreplaqué sans formaldéhyde ajouté sont des alternatives plus saines au MDF standard.

- Demandez les fiches techniques : Pour les matériaux comme l’isolant ou les membranes, n’hésitez pas à demander la fiche technique du produit pour vérifier sa composition.

Stratégie de dégazage accéléré

Après avoir rénové leur cuisine avec de nouvelles armoires, une famille de Québec a appliqué une technique de « cuisson » (bake-out) pour accélérer le dégazage des COV. Ils ont chauffé la maison à 25°C pendant 72 heures tout en maximisant la ventilation avec leur VRC. Avant de réintégrer les lieux, ils ont aéré complètement pendant 48 heures. Des mesures de qualité de l’air ont confirmé une réduction de 80% de la concentration de COV, rendant l’espace beaucoup plus sain rapidement.

Cette stratégie montre qu’en plus de bien choisir, on peut aussi agir après l’installation pour minimiser l’exposition.

La menace invisible des COV : comment choisir vos peintures et colles pour ne pas polluer votre maison

Parmi les polluants que nous introduisons dans nos maisons, les composés organiques volatils (COV) méritent une attention particulière. Ces substances chimiques se volatilisent à température ambiante et sont émises par une vaste gamme de produits, dont les peintures, les colles, les scellants et les vernis sont les principaux contributeurs lors d’une rénovation. L’odeur de « peinture fraîche » que beaucoup associent à un intérieur neuf est en réalité le signe d’une émission massive de COV, qui peuvent causer des maux de tête, des irritations des yeux et des voies respiratoires, et avoir des effets sur la santé à long terme.

Heureusement, l’industrie a fait d’énormes progrès, et il est aujourd’hui possible de trouver des alternatives à faible ou sans émission pour presque tous les produits. Le défi pour le consommateur est de naviguer dans la terminologie marketing. Comprendre la différence entre les allégations est crucial pour faire un choix véritablement sain. Comme le précise une source gouvernementale, la distinction n’est pas que sémantique.

La différence entre ‘sans COV’ et ‘faible en COV’ est cruciale : sans COV signifie moins de 5 g/L, tandis que faible peut aller jusqu’à 50 g/L selon la réglementation canadienne.

– Environnement et Changement climatique Canada, Loi canadienne sur la protection de l’environnement

Cette clarification est essentielle. Un produit étiqueté « faible en COV » peut encore émettre dix fois plus de polluants qu’un produit « sans COV ». Pour un projet de rénovation, surtout dans des zones de vie comme les chambres, opter systématiquement pour des produits certifiés sans COV est la meilleure garantie pour votre santé. Cela s’applique non seulement à la peinture de finition, mais aussi à l’apprêt, aux colles pour plancher et aux scellants pour salle de bain.

Le choix de matériaux à faible émissivité est une pierre angulaire de la construction saine. Même si leur coût initial peut être légèrement supérieur, c’est un investissement direct dans la qualité de l’air que vous respirerez pendant des années. Payer un peu plus cher pour une peinture sans COV aujourd’hui peut vous éviter des problèmes de santé et des dépenses médicales demain. C’est l’essence même d’une rénovation préventive et intelligente.

À retenir

- La qualité de l’air intérieur est un enjeu de santé majeur, souvent plus critique que la pollution extérieure.

- Une rénovation est l’occasion parfaite pour adresser les causes profondes de la pollution (ventilation, radon, matériaux) plutôt que de gérer les symptômes.

- Des outils comme le VRC et l’hygromètre, ainsi que des tests de radon, sont des investissements essentiels pour un habitat sain au Québec.

Votre maison vous stresse ? 5 rénovations ciblées pour un quotidien plus serein

L’impact de la qualité de l’air intérieur va bien au-delà des allergies et de l’asthme. Un environnement intérieur pollué peut générer un stress physiologique constant, affectant votre sommeil, votre concentration et votre bien-être général. Des études ont démontré une amélioration allant jusqu’à 25% des performances cognitives dans un environnement bien ventilé par rapport à un bureau standard. Rénover pour un air plus sain, c’est donc aussi rénover pour un esprit plus clair et un quotidien plus serein.

Plutôt que de voir la rénovation comme une source de stress, envisagez-la comme une opportunité de créer un sanctuaire de bien-être. Certaines interventions ont un impact direct et mesurable sur la qualité de vie. La chambre à coucher, où nous passons un tiers de notre vie, est un excellent point de départ. Une série de rénovations ciblées dans cette pièce peut transformer radicalement la qualité de votre repos.

Voici des actions concrètes à intégrer dans votre projet pour une chambre propice à la sérénité :

- Installer un purificateur d’air HEPA silencieux : Choisissez un modèle dont le bruit en mode nuit ne dépasse pas 35 dB pour ne pas perturber le sommeil.

- Remplacer la literie synthétique : Optez pour des matériaux naturels et respirants comme le coton biologique, le lin ou la laine, qui gèrent mieux l’humidité.

- Contrôler l’humidité : Maintenez un taux idéal entre 40% et 50% à l’aide d’un humidificateur en hiver et d’un déshumidificateur si nécessaire en été.

- Éliminer les meubles en MDF : Privilégiez des meubles en bois massif ou en métal pour éviter le dégazage de formaldéhyde près de votre lieu de repos.

- Instaurer une routine d’aération : Même avec un VRC, ouvrir les fenêtres 10 minutes le matin et le soir aide à renouveler l’air rapidement.

En fin de compte, une maison saine est le résultat d’une série de choix intentionnels. En intégrant la qualité de l’air comme un critère non négociable dans chaque décision de rénovation, vous ne faites pas que construire des murs ou poser des planchers ; vous bâtissez un environnement qui soutient activement votre santé physique et mentale. C’est l’investissement le plus durable que vous puissiez faire pour votre famille.

Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à intégrer une évaluation de la qualité de l’air dès la planification de votre prochain projet de rénovation. Évaluez dès maintenant les solutions les plus adaptées à votre habitation et à vos besoins spécifiques.